Печник (Москва)

Кроме внутренних сопротивлений, препятствующих движению газов по каналам и трубам, во многих случаях приходится еще бороться с внешним сопротивлением, вызываемым действием силы ветра, способного не только ослабить тягу в трубе, но даже, в зависимости от направления и силы его, повернуть тягу в обратную сторону. В виду этого выходные отверстия дымовых и вытяжных труб приходится снабжать еще иногда особыми приспособлениями, служащими для ограждения их от вредного влияния ветра; при помощи таких приспособлений возможно не только уничтожить вредное влияние ветра, но даже воспользоваться им для усиления тяги в трубе, соответственно изменяя направление его действия.

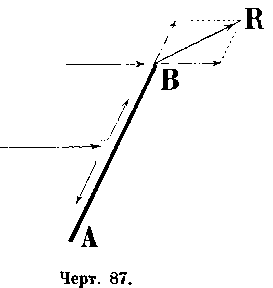

Встречая на своем пути какую-либо плоскость АВ (черт. 87), ветер производит давление на частицы воздуха, расположенные вдоль этой плоскости, вытесняя их по направлению положения последней; частицы эти, дойдя до конца плоскости, продолжают двигаться по направлению равнодействующей Е между первоначальным и измененным плоскостью направлением ветра, увлекая за собой соседние частицы воздуха и производя некоторое разрежение последнего за плоскостью, при чем происходит как бы высасывание воздуха за последней. На этом явлении и основаны все те приспособления, которые применяются для уничтожения вредного влияния ветра на тягу в трубах.

Наблюдения над действием ветра показали, что направление его редко превышает угол в 15° с горизонтом, при чем могут быть три случая: 1) когда ветер дует по горизонтальному направлению; 2) при направлении ветра снизу вверх и з) при направлении ветра сверху вниз.

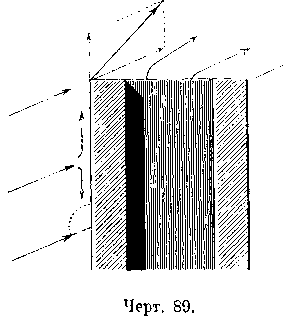

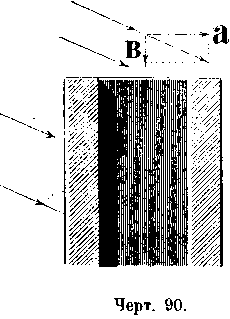

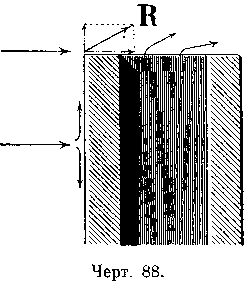

рисунок 87,88

В первом случае (черт. 88) ветер, встречая стенки трубы под прямым углом, отклоняется от перпендикулярного направления, как показано стрелками, при чем над выходным отверстием трубы равнодействующая R этих двух направлений (перпендикулярного и отклоненного) направлена от отверстия и следовательно производит некоторое разрежение газов в верхней части трубы и тем способствует тяге.

рисунок 89,90

Еще в большей мере сила ветра способствует тяге во втором из вышеуказанных случаев, когда ветер действует снизу вверх, при чем направление силы ветра составляет тупой угол с плоскостями стенок трубы (черт. 89);-очевидно, что высасывание в этом случае будет еще более энергично. При направлении же ветра сверху вниз, то-есть под острым углом к плоскостям стенок трубы (черт. 90) получается совершенно обратное явление: разлагая силу ветра на направление перпендикулярное к плоскостям стенок и параллельное этим плоскостям, мы видим, что первая из слагающих а, увлекая частью газы, несколько помогает тяге, вторая же в направлена в сторону, прямо противоположную движению газов и следовательно противодействует тяге. Величина этого противодействия зависит от силы и направления ветра и в некоторых случаях, превышая даже силу тяги в трубе, вызывает опрокидывание тяги или обратную тягу. Такие явления в особенности усиливаются в тех случаях, когда возле подобной трубы расположены более высокие части здания, встречаясь с которыми ветер изменяет свое направление и действует на выходное отверстие трубы с двух сторон. Для предупреждения подобного явления выходные отверстия труб снабжаются соответственными ограждениями, имеющими целью изменить направление ветра и тем уничтожить вредное влияние его.

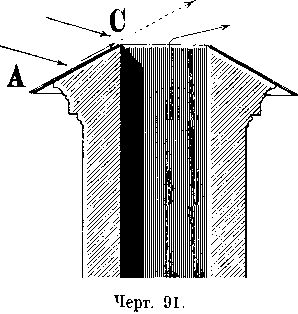

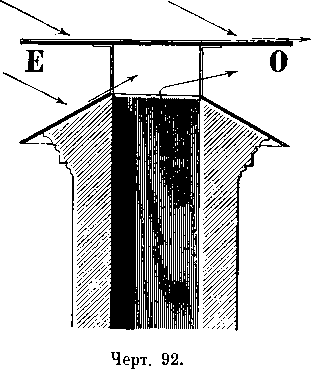

Рассматривая первые два случая (черт. 88 и 89), мы видим, что здесь сила ветра, встречаясь с плоскостями стенок самой трубы, изменяет частью свое направление, чем и способствует усилению тяги в ней, производя в конце ее разрежение воздуха; следовательно, составляя ограждение выходной части трубы из соответственно расположенных плоскостей, возможно достигнуть тех же результатов, то-есть, изменив этим путем направление ветра, не только уничтожить вредное действие его на тягу, но даже воспользоваться им для усиления этой тяги. Так, устраивая колпак, покрывающий трубу, из наклонно расположенных плоскостей, (черт. 91), мы тем уже частью парализуем вредное действие ветра, направленного сверху вниз: часть ветра, соприкасаясь с наклонной плоскостью АС такого колпака, изменяет свое направление по касательной к поверхности колпака и тем отклоняет направление ветра над выходным отверстием, ослабляя задувание. Снабдив подобную трубу еще отдельной крышкой ЕО (черт. 92), отстоящей от колпака на некотором расстоянии, мы тем еще более уменьшим вредное действие наклонного ветра.

Но подобные простые приспособления не всегда оказываются действительными для уничтожения вредного влияния ветра, в особенности меняющего свое направление и действующего под различными углами к горизонту, почему для вышеозначенной цели приходится прибегать к более сложным приборам, носящим название флюгарок и дефлекторов.

Под именем флюгарок известны подвижные приборы, изменяющие свое положение под действием ветра таким образом, что,. закрывая со стороны действия ветра выходное отверстие. трубы, они в то же время оставляют другую сторону трубы открытою и свободною для выхода газов; дефлекторы же представляют собою приборы, прикрепляющиеся к выходному отверстию трубы неподвижно и служащие главным образом для изменения направления ветра над выходным отверстием трубы.

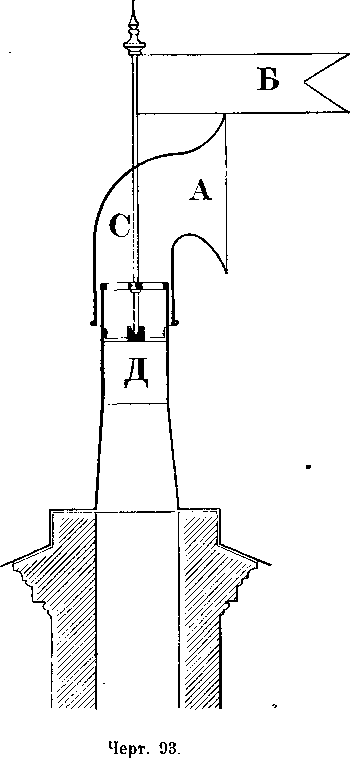

рисунок 91,92,93

Как для флюгарок, так и для дефлекторов было предложено много различных типов, в большей или меньшей мере удовлетворительных, из которых будут указаны здесь наиболее употребительные.

Наиболее простой тип подвижной флюгарки представлен на черт. 93: выходное отверстие трубы заканчивается круглым железным патрубком Д, сверх которого надевается такая же труба, оканчивающаяся раструбом А с укрепленным на нем флюгером Б; вся верхняя труба может свободно вращаться вокруг вертикальной оси С между направляющими, укрепленными к стенках па-

трубка Д. Под влиянием силы ветра флюгер Б поворачивает флюгарку раструбов в сторону противоположную направлению ветра, чем и предупреждается задувание в выходное отверстие; в то же время ветер, скользя вдоль наружных стенок раструба, изменяет свое направление и производит высасывание газов из трубы.

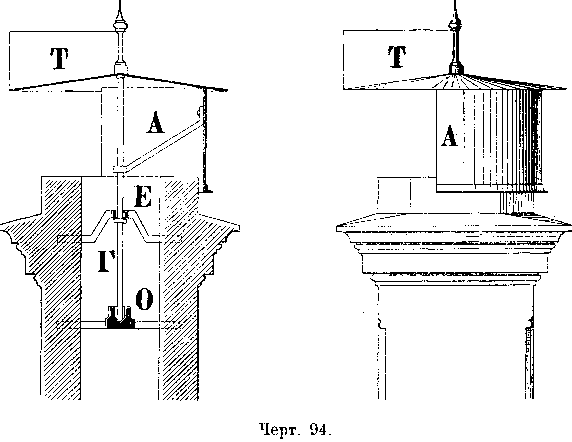

На том же принципе основана флюгарка Гебрара, показанная на черт. 94; она состоит из железного полуцилиндра А, покрытого сверху конической крышкой и снабженного флюгером Т; полуцилиндр А скреплен со свободно вращающеюся осью Г, внизу опирающеюся на пятник О, а выше проходящей через направляющую Е, укрепленную в кладку. При действии ветра флюгер поворачивает полуцилиндр выпуклой стороной к ветру, вследствие чего и получается ограждение выходного отверстия трубы от непосредственного задувания ветра.

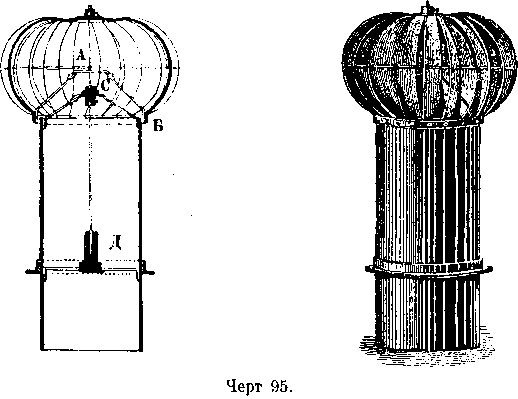

На несколько ином принципе основана подвижная флюгарка братьев Клебш, показанная на черт. 95 в разрезе и фасаде; вращающаяся часть её имеет шарообразную форму и состоит из косоизогнутых вырезков из листового железа. в верхней части прикрепленных к оси А, а внизу к кольцу Б, окружающему выходное отверстие трубы; ось А проходит через направляющую С и вращается в пятнике Д. При вращении этой флюгарки происходит выбрасывание воздуха из трубы косо расположенными и закругленными вырезками на подобие того, как это бывает при вращении вентиляторов.

рисунок 95

При действии ветра на подобную флюгарку, он в одной половине её производит давление на выпуклые стороны вырезков, в другой же на вогнутые, при чем очевидно, что действие последнего будет больше нежели первого, что и вызовет вращение флюгарки, а следовательно и выбрасывание воздуха из трубы со стороны противоположной действию ветра. Вращение флюгарки будет происходить всегда по одному и тому же направлению, поэтому даже колеблющийся или действующий порывами ветер не останавливает движение воздуха из трубы. Но действие этой флюгарки, как и всех подвижных флюгарок, значительно ослабляется, когда на нее действует ветер с двух сторон, с одной прямой ветер; а с другой отраженный от близ расположенных высоких стен или крыш.

Главный недостаток всех подвижных флюгарок состоит в том, что в них все приспособления, служащие для вращения, легко могут портиться от ржавчины и засорения; кроме того в холодное время на металлических частях флюгарок происходит конденсация пара, находящегося в извлекаемых газах, и образующаяся при этом вода, замерзая в местах вращения флюгарки, прекращает действие её ; кроме того оси и направляющие, расположенные внутри трубы, затрудняют прочистку её и наконец при сильном ветре подвижные части флюгарок сильно расшатываются и часто даже срываются с места ветром. В виду этих неудобств подвижные флюгарки, в особенности для нашего сурового климата, менее применимы, нежели дефлекторы, более прочные и более постоянные по действию.

Действие дефлекторов в большинстве случаев также основано на явлении высасывания при помощи ветра, направление которого изменяется такими дефлекторами в сторону, благоприятную для движения газов по трубам.

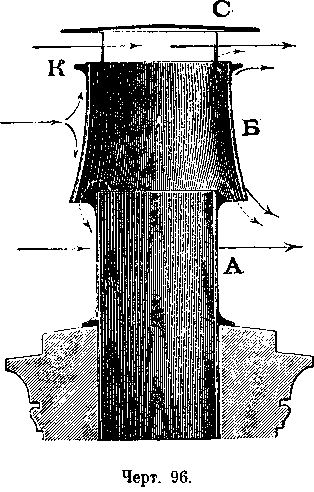

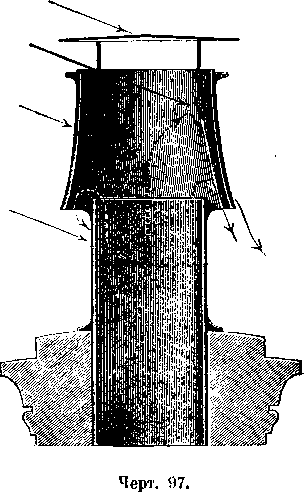

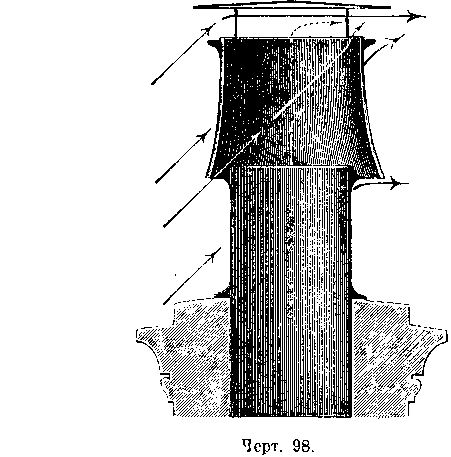

Наиболее распространен в настоящее время изображенный на черт. 96 дефлектор, разработанный Вольпертом.

Он состоит из двух стаканов нижнего А цилиндрического и верхнего Б, расширенного книзу, соединенных между собою таким образом, что нижняя часть верхнего стакана несколько находит на нижний стакан; над верхним стаканом прикреплена крышка С. На верхней части каждого стакана приделаны кольцевые отбои К, назначаемые для отклонения ветра от вертикального направления. Все поверхности дефлектора расположены таким образом, что при каком бы то ни было направлении ветра, последний не только не препятствует выходу газов, но даже помогает этому выходу, производя высасывание последних через верхнее или нижнее кольцевое пространство, как показано стрелками на черт. 96, 97 и 98; при действии ветра сверху вниз происходит высасывание через нижнее кольцевое отверстие, при обратном направлении ветра - высасывание происходит через верхнее кольцевое пространство; наконец при горизонтальном направлении ветра последний высасывает газы через оба отверстия.

Дефлектор этот действует несколько слабее при направлении ветра снизу вверх, что объясняется главным образом влиянием крышки дефлектора, отражающей действие ветра в сторону, обратную движению газов. Этот недостаток присущ всем вообще дефлекторам, хотя в известной мере он также может быть уменьшен.

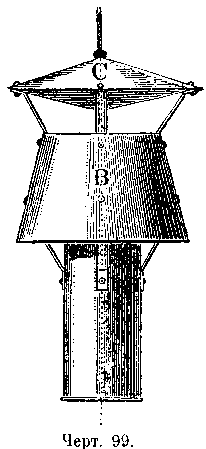

рисунок 99

Такое улучшение достигнуто инженером Григоровичем в его дефлекторе, показанном на черт. 90. Дефлектор этот по наружному виду похож на дефлектор Вольперта, но верхний стакан В в нем имеет коническую форму, что упрощает устройство его; главное же отличие заключается в крышке С, составленной из двух конусов, соединенных между собою основаниями; такая форма крышки способствует более правильному направлению выходящих газов и увеличивает полезное действие дефлектора даже при направлении ветра снизу вверх.

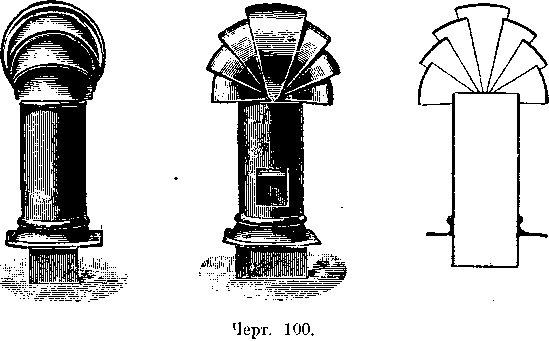

Совершенно особую форму им имеет распространяющийся в последнее время дефлектор Грове; вид и разрез его показаны на черт. 100. Дефлектор этот состоит из ряда симметрично расположенных железных изогнутых вырезков, скрепленных внизу на одной оси и покрытых общей средней крышкою.

Вырезки расположены на некотором расстоянии один от другого таким образом, что воздух из трубы свободно может выходить в промежутки между вырезками; что же касается до ветра, то, встречаясь с наружной поверхностью изогнутых вырезков, он частью отклоняется в стороны, частью же . входя в аппарат, получает направление вверх и, выходя из противолежащего промежутка, увлекает за собою воздух из трубы.

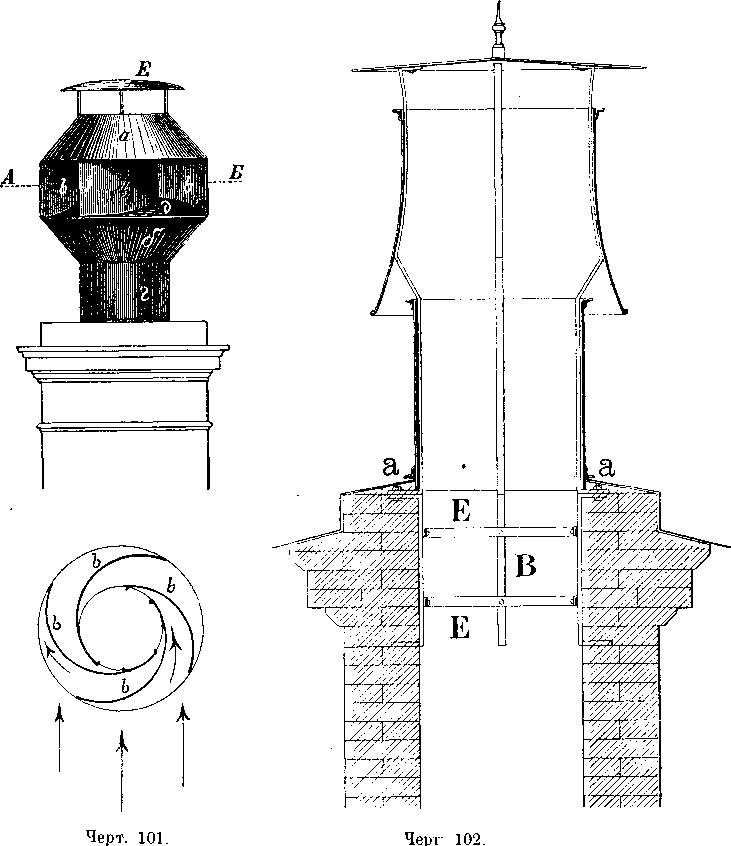

Из хорошо действующих дефлекторов следует также указать на дефлектор Кемминг-Лейтона, показанный на черт. 101 в фасаде и горизонтальном разрезе. Нижний цилиндрический стакан г оканчивается крышкой, составленной из двух усеченных конусов б и д; к верхнему конусу д укреплен ряд вертикальных перегородок Ь, изогнутых по спиральной линии и прикрытых сверху усеченной конической крышкой а; дефлектор заканчивается железной крышкой Е, укрепленной над отверстиями конусов.

рисунок 101,102

Отверстия оставленные в конусах (площадь верхнего основания), а равно площадь сечения стакана г равны площади сечения трубы. Из чертежей видно, что расположение отдельных плоскостей этого дефлектора скомбинировано таким образом, что при всяком направлении ветра, последний, попадая между вертикальными изогнутыми перегородками, движется по спирали и, в то же время, встречаясь с поверхностями конусов д и а, принимает направление снизу вверх, что, как было уже объяснено ранее, вызывает разрежение воздуха в верхней части трубы и тем усиливает тягу в последней. При отсутствии ветра дефлектор этот не оказывает никакого влияния на тягу, так как нисколько не уменьшает полезное сечение трубы.

Флюгарки и дефлекторы устраиваются преимущественно из железа и чугуна; применение последнего, придавая большую прочность этим приборам, влечет однако за собой излишнюю тяжесть их, что в особенности ощутительно при больших трубах, в виду чего употребление железа предпочтительно; следует однако иметь в виду, что приборы эти, находясь в самых неблагоприятных условиях относительно переменного действия на них влаги и воздуха, подвергаются быстрой порче от ржавчины; поэтому никогда не следует экономить на толщине железа и лучше употреблять для этой цели железо котельное или полукотельное.

Для укрепления флюгарок и дефлекторов, имеющих обыкновенно круглое сечение, к квадратным и прямоугольным трубам небольшого размера-устраиваются особые переходные патрубки, сверху цилиндрические, а снизу соответствующие форме трубы, прикрепляемые непосредственно к колпаку трубы; при больших же размерах труб к флюгаркам и дефлекторам приклепываются особые ножки из полосового железа, прочно заделываемые непосредственно в кладку трубы.

На черт. 102 показано подобное укрепление железного дефлектора Вольперта в кладку кирпичной трубы: для удобства заделки ножек в кладку трубы нижняя часть их устроена в виде самостоятельного таганчика В, скрепляемого с ножками дефлектора в точках а, а помощью болтов с гайками; кольца Е, Е служат для скрепления ножек в общий таганчик. Переход от квадратной формы трубы к круглому сечению дефлектора делается при помощи постепенного напуска кирпичей.

| (Голосов: 2, Рейтинг: 4.5) |

Печник (Москва)