Печник (Москва)

При составлении проекта водяной системы отопления и размещении соответственных приборов следует руководствоваться следующими главными правилами:

1) Водогрейный котел следует располагать в подвале в самой нижней части системы и при том по возможности ближе к центральной части здания для более равномерной циркуляции воды во всех частях системы; имея же в виду, что обмуровка котла выделяет большое количество лучистой теплоты, передающейся через потолок котельной в помещения, расположенные непосредственно над нею, лучше всего располагать котел под сильно охлаждающимися и нежилыми помещениями, напр. под вестибюлем, лестницею или коридором; если же, в силу необходимости, приходится расположить котел под помещением жилым или назначенным для долговременного пребывания людей, то, дабы избежать слишком сильного поднятия температуры в этих помещениях от передачи теплоты через потолок котельной, последний должен быть тщательно изолирован.

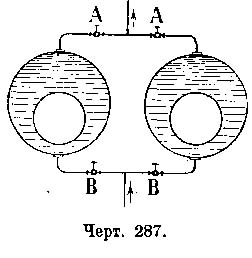

2) Теплоемкость водяной системы достигается большим или меньшим увеличением объема воды в ней, при чем главным резервуаром, вмещающим в себе воду, является водогрейный котел, почему расчет последнего должен производиться в зависимости от потребной теплоемкости; при этом, если только размеры котла позволяют, то лучше вместо одного большого котла делать два или несколько котлов меньших размеров, соединяя их между собою так, как показано на черт. 287 и снабжая их запорными кранами А и В; такое устройство удобно в том отношении, что дает возможность в случае необходимости выделять из системы каждый из котлов, не останавливая в то же время действия всей системы; подобная необходимость может встретиться напр. при ремонте одного из котлов, а также в более теплое время, когда достаточно бывает ограничиться топкою одного только котла.

Надо однако иметь в виду, что постановка крана А на подъемной трубе представляет некоторую опасность, так как в случае затопки котла при закрытых кранах А и В - может произойти взрыв его от расширения воды; так как подобное закрытие может произойти и случайно, помимо ведома истопника, то для предупреждения подобной случайности на котлах должны быть установлены предохранительные клапаны, или же ручка крана А должна быть закреплена неподвижно цепью на замке, ключ от которого должен храниться у истопника. Имея в виду эту опасность, во многих случаях краны А не устанавливают совсем, а ограничиваются кранами В на обратных трубах, вполне дающими возможность выключать каждый котел из топки, но в этом случае для ремонта одного из котлов приходится выпускать воду из всей системы.

3) Как было уже указано ранее, нагревательные приборы следует располагать у наружных стен, при том по возможности ближе к полу, для достижения более равномерной температуры в помещениях; последнее правило относительно расположения приборов ближе к полу справедливо однако лишь для помещений сравнительно невысоких и имеющих один свет по высоте в помещениях же высоких, в два света по высоте, или же имеющих стеклянный потолок, нагревательные приборы следует располагать и в верхней части помещений, а именно под верхними окнами или между переплетами стеклянного потолка, чтобы предупредить сильные падающие токи воздуха, охлаждающегося около поверхностей этих окон и потолка.

/>

/>

рис. 287

В вестибюлях, сенях, лестницах и тамбурах, вообще в тех помещениях, где имеются наружные двери, нагревательные приборы располагают непосредственно у последних для того, чтобы предупредить неприятное ощущение врывания холодного воздуха при открывании дверей; здесь устанавливаются преимущественно вертикальные печи.

4) При выборе типа нагревательных приборов - следует предпочитать приборы с гладкою поверхностью нагрева, в особенности для жилых помещений, допуская реберные приборы лишь для второстепенных помещений; для согревания воздуха, вводимого в помещения для целей вентиляции, также следует предпочитать приборы с гладкою поверхностью нагрева.

5) При распределении труб для циркуляции воды может быть применен один из способов, указанных на черт. 260 - 263, но более удобным следует признать вертикальное расположение труб (черт. 261 - 263) с разводящими горячую воду трубами, проложенными на чердаке, или под потолком верхнего этажа, где это допустимо; в неотапливаемых помещениях, а также на чердаке, трубы должны быть изолированы от охлаждения.

6) В каждом помещении должны быть установлены краны для регулировки температуры этих помещений, независимо от смежных с ними.

7) Если полная централизация системы не возможна, например при слишком растянутом здании, то здание делится на несколько частей с устройством для каждой части самостоятельной системы с отдельными водогрейными котлами.

Размеры частей водяной системы определяются при помощи ниже приводимого расчета.

Сначала определяется охлаждение W', W", 'W" и т. д. для каждого помещения при низшей наружной температуре t по формуле :

W=(F1 K1+F2K2+F3K3)(T-t)+F4K4(T-t1)+F5K5(T-t2),

при чем результаты расчета заносятся в общую таблицу.

Затем, в зависимости от назначения помещений, выбирают типы нагревательных приборов (с гладкою или реберною поверхностью, горизонтальные или вертикальные) и рассчитывают потребную поверхность их для каждого помещения; теплота, выделяемая нагревательными приборами, передается от воды, циркулирующей в них, к воздуху помещений, при чем здесь могут встретиться два разных случая: 1) когда нагревательные приборы остаются открытыми и 2) когда они закрыты щитами, или установлены в отдельной камере. В первом случае температура воздуха Т - постоянна, температура же воды, по мере отдачи теплоты прибором, изменяется; но так как изменение это незначительно (обыкновенно не более 30° С.), то можно принять с достаточною точностью, что температура воды равна средней арифметической между температурою её Т0 при входе в нагревательные приборы и t0 - при выходе из них; тогда искомая поверхность нагрева может быть определена из уравнения

F= W/K((T0+t0) /2 - T)

где F - потребная поверхность нагрева;

К - коэффициент передачи тепла от воды к воздуху через стенки нагревательного прибора.

Во втором случае, когда нагревательные приборы закрыты щитами, или расположены в отдельной камере, через которую циркулирует комнатный воздух, температура воздуха, к которому передается теплота, также не постоянна: при входе в нижнее отверстие щита или камеры она равна комнатной температуре Т, при выходе же из верхнего отверстия она значительно выше и принимается обыкновенно равною 40° С.; поэтому средняя температура воздуха будет 40 + Т/2 а, искомая поверхность нагрева:

F=W/K((T0+t0)/2 - (40+T)/2)

Количество воздуха, которое должно циркулировать в каждый час за щитами, должно быть:

Lb=W/0,306(40 - T) куб. метр.

поэтому площадь отверстий в щитах и в подоконных досках будет:

F1=Lb/ v * 3600 кв. метр.

где скорость движения воздуха v принимается равною 0,6 метр. в секунду.

При расчете водяной системы низкого давления Т0 принимается равною 90° С., а t0 = 60 С., при чем, если в помещении устанавливается несколько приборов, через которые вода проходит последовательно, то Т0 - принимается при входе в первый прибор, а t0 - при выходе из последнего прибора.

Что касается до коэффициента К, то величина его зависит как от материала из которого сделан нагревательный прибор, так и от формы и состояния поверхности его, ибо передача тепла происходит здесь одновременно через лучеиспускание и соприкасание поверхности нагрева с воздухом; величина К может быть определена по формуле :

K=1/(1/Q1 +e/y+1/Q2)

где Q1 - коэффициент передачи тепла от воды к нагревательному прибору, а Q2 - от прибора к воздуху; принимая во внимание, что коэффициент передачи тепла от воды к металлу очень велик, а толщина стенок металлических нагревательных приборов весьма незначительна, можно принять что Q1= e/y = 0 тогда:

K=Q2то есть для определения величины К - можно ограничиться определением равнозначующей ей в данном случае величины Q2, принимая, следовательно, что температура поверхности нагрева равняется температуре воды. Сказанное применимо однако лишь для гладкой поверхности и то лишь для приблизительного расчета, явления же, происходящие при реберной поверхности, более сложны и для них подобный расчет даст неверные результаты. Поэтому на практике, при выборе коэффициента К, пользуются обыкновенно непосредственными данными, полученными при соответственных испытаниях над действием различного рода нагревательных приборов; в таблице №13 (составленной по опытам профессоров Ритчеля и Лукашевича) даны величины К для разного рода нагревательных приборов.

Определив размеры поверхностей нагрева, выбирают определенные типы нагревательных приборов и намечают число их для каждого помещения, размещая их, как уже было указано ранее, по возможности под окнами и в углах помещений; из реберных горизонтальных батарей чаще других применяются батареи внутренним диаметром 75 мм. (3 дюйма) с круглыми ребрами диаметром 225 мм., расположенными на расстоянии 25 мм. одно от другого, но, конечно, могут применяться и другие типы; размеры вертикальных печей были уже указаны ранее (стр. 391); размеры радиаторов также бывают различны, но более удобными следует признать радиаторы, имеющие высоту не более 700 мм., позволяющую свободно помещать их в подоконной нише.

Затем переходят к расчету водогрейного котла; последний служит одновременно для двоякой цели: 1) для согревания воды и 2) для увеличения теплоемкости системы, в зависимости от чего и расчет его должен быть двоякий - на определение потребной поверхности нагрева и на определение объема воды в котле, служащей для увеличения теплоемкости системы.

Водяная система низкого давления применяется преимущественно для отопления жилых помещений, почему ей следует придавать такую теплоемкость, которая давала бы возможность делать даже при значительных морозах некоторый перерыв между топками; обыкновенно расчет производится при условии, чтобы при наружной температуре - 15°С. возможно было бы производить топку два раза в сутки, продолжительностью каждый раз около 6 час., делая перерывы между топками также около 6 часов; очевидно, что поверхность нагрева котла должна быть достаточна для восприятие тепла в таком количестве, чтобы к концу топки в системе получился бы запас тепла, достаточный на весь промежуток между топками; поэтому, обозначая продолжительность топки через n, а промежутка между топками через m часов, получим, что количество тепла, передающееся в 1 час от продуктов горения к воде котла, должно быть (m+n)W0/ n , где W0 - часовой расход тепла в системе,

вычисленный при наружной температуре - 15°С.

Обозначая количество тепла, передающееся от продуктов горения к воде через 1 кв. метр поверхности нагрева, через n0' ед. т. и считая поверхность нагрева равною поверхности прогарной трубы, сложенной с половиною поверхности наружного корпуса котла, получим:

п(d+D/2)1 x n0=(m+n)W0/n

величину n0' принимают равною для цилиндрических Корнваллийских и Ланкаширских котлов 8000 ед. т., для котлов с дымогарными трубками 7000 ед. т. и для чугунных батарейных котлов 7000 ед. т.

Далее задаются диаметром котла D в пределах 1,8 - 0,9 метр. и диаметром прогарной трубы d в пределах 0,9 - 0,5 метр. и определяются из уравнения (95) длину котла 1.

Полученные таким образом размеры котла должны быть проверены еще на теплоемкость; последняя должна быть такова, чтобы ко времени окончания топки запас тепла во всей системе был достаточен для поддержания равномерной температуры в помещениях в течение всего промежутка между топками; опыты показали, что равномерность температуры в помещениях не нарушается заметно, если вода в системе охладится в течение промежутка на 30° С., поэтому топку котла производят обыкновенно таким образом, чтобы к концу топки вода в котле была перегрета на 15° выше нормальной, при чем к концу промежутка она охлаждается на 15° ниже нормальной; источником, выделяющим тепло во время перерыва между топками, служит во-первых вода в системе, а во-вторых обмуровка котла, при чем запас тепла, заключающийся в обмуровке, принимается равным 50% запаса, имеющегося в воде котла.

Сообразно вышесказанному, для достижения потребной теплоемкости должно быть соблюдено следующее неравенство:

(L+0,5L+L1) x 1000 x 30 > mW0 где:

L - объем воды в котле;

L1 - объем воды в остальных частях системы;

1000 - вес 1 куб. метра воды в килограммах; m - число часов промежутка между топками;

W0 - часовой расход тепла в системе, вычисленный при наружной температуре - 15° С.

Определяя отсюда L, получим:

L > mW0/ 1000 x 30 x 1,5 - L1/1,5 куб. метр.

Если при полученных ранее размерах котла неравенство удовлетворяется, то расчет котла считают оконченным и принятые размеры правильными; если же первая часть неравенства окажется меньше второй, то или увеличивают соответственно размеры котла или же вводят в систему особые резервуары с водою, увеличивая таким образом L1; при отсутствии таких резервуаров величину L (объем воды в трубах и нагревательных приборах) принимают обыкновенно равною 0,10 L.

Поддувало, топочная решетка и дымовая труба рассчитываются также как и для калориферов большой теплоемкости величиною (m+n)W0/n и принимая количество топлива, сгорающего на топочной решетке.

Наконец вместимость расширительного сосуда рассчитывается на основании условия, чтобы наибольшее приращение воды от расширения вследствие возвышения температуры её во время топки - не превышало бы половины расширительного сосуда; это возвышение температуры, как уже было указано, составляет 30° С., поэтому вместимость расширительного сосуда должна быть:

L0=2(L+L1) x a x 30 куб. метр.

где; L0 - вместимость расширительного сосуда; а =0,000466 - коэффициент расширения воды.

Расширительный сосуд обыкновенно делается цилиндрический, при чем диаметр его следует принимать не менее 0,5 метра.

Далее приступают к расчету труб, назначенных для циркуляции воды, для чего предварительно намечают распределение их по зданию, руководствуясь указаниями, сделанными ранее; для этой цели намечают на планах здания положение подъемной трубы и распределение магистральных труб, разводящих горячую воду к отдельным стоякам (на плане чердака или верхнего этажа) и обратных магистральных труб, отводящих охлажденную воду к котлу (на плане подвала); что касается до циркуляционных линий, подводящих горячую воду к нагревательным приборам, и обратных труб от них, располагаемых у наружных стен, то, для более ясного представления о распределении их, следует еще сделать так называемую развертку здания, то есть внутренний фасад всех наружных стен; на развертку наносится расположение всех нагревательных приборов и всех труб, расположенных у наружных стен и, таким образом, развертка дает совершенно ясное представление о направлении движения воды по трубам всей системы; на той же развертке наносятся расходы тепла и размеры труб, после расчета их.

Для вывода формул для расчета труб примем следующие обозначения: W - количество тепла, которое должна выделять в 1 час вода, протекающая по трубе; d - диаметр трубы в метрах; ? - скорость движения воды в секунду в метрах; Т0 и r - температура и плотность воды d при входе в нагревательный прибор; и t0 и r - температура и плотность воды при выходе из нагревательного прибора.

Очевидно, что количество воды, протекающей по трубе в 1 час, должно быть таково, чтобы при охлаждении её в приборе от Т0 до

t 0 - она выделила бы W ед. т.; объем этой воды будет пd2/4 x V x 3600

куб. метр.; зная, что вес 1 куб. метра воды при наибольшей плотности её (равной 1,0) равен 1000 кг., теплоемкость её = 1, средняя же плотность воды в системе равна r + r / 2 получим:

W=пd2/4 x V x 3600 x (r+r)/2 x 1000 x 1 x (T0- t0)

отсюда:

V=W/ (пd2 /4 x 3600 x (r+r)/2 x 1000 x (T0- t0))

Обычно при водяной системе низкого давления принимают T0 = 90° С. и t0 = 60° С.; определяя соответственно этому r по

таблице 14 и вставляя в уравнение, величины известные, получим более простой вид его:

v=W/ 82600306d2 метр. в сек.

Уравнение может служить для расчета диаметров труб по заданной скорости движения воды, причем если по трубе должна протекать вода для нескольких нагревательных приборов, то в ур. вместо W должна быть поставлена сумма количеств тепла, которые должны выделяться всеми этими приборами.

В уравнение входят однако две неизвестные величины v и d, поэтому для определения их необходимо найти еще вторую зависимость между ними; зависимость эта определяется на основании нижеследующих соображений.

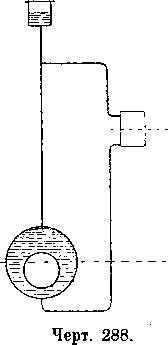

Скорость v есть та скорость, которая необходима, дабы через трубу протекало количество воды, способное при охлаждении от Т0 до t0 выделить W ед. тепла; скорость эта зависит от имеющегося напора и от тех сопротивлений движению, которые должен преодолеть этот напор. Движение воды по трубам водяного отопления происходит вследствие разности давлений столбов охлажденной и горячей воды в обратной и подъемной трубах, при чем высота этих столбов h.

(черт. 288) принимается равною вертикальному расстоянию между центрами нагревательного прибора и котла; следовательно имеющийся в распоряжении напор будет равен:

(hr - hr")1000=h(r - r")1000=ah кг./m2 или мм. вод. столба

где a=(r - r")1000 кг.

Очевидно, что при установившемся движении воды этот напор должен лишь преодолевать сопротивления движению, то есть должно иметь место равенство:

ah= v2 /2g x r x 1000 x (R+Er)

где:

r = (r + r")/2 - есть средняя плотность воды, протекающей по трубам,

R - величина, выражающая влияние сопротивлений от трения жидкости,

Ег - величина, выражающая влияние суммы местных сопротивлений (точки от ударов при поворотах, сужениях и расширениях) на всем протяжении трубопровода.

Рассмотрим сначала влияние сопротивлений от трения. Из курса гидравлики известно, что в общем случае движение воды по трубам сопровождается, в зависимости главным образом от неровностей стенок трубы, появлением в воде вихрей и водоворотов, вызывающих сопротивление движению вследствие трения одних струек воды о другие; величина этого внутреннего трения трудно поддается учету и крайне затрудняет точный расчет труб. Однако исследования Рейнольда показали, что при движении воды по трубам для всякого диаметра трубы существует определенная скорость, называемая высшим пределом скорости, ниже которой вихревое движение не является обязательным и, в зависимости от большей или меньшей шероховатости стенок труб, может переходить в движение, при котором струйки воды движутся параллельно оси трубы, при чем внутреннее сопротивление от трения частиц воды между собою взаимно уничтожается и остается лишь трение крайних частиц воды о стенки трубы; при дальнейшем уменьшении скорости возможность появления вихрей все более и более уменьшается и, наконец, ниже известной скорости, называемым нижним пределом скорости, движение происходит без вихрей, независимо от шероховатостей стенок трубы.

На основании изследований Рейнольд дает следующее выражение для нижнего предела скорости Vmin

Vmin=0,204/d x n/r м. в. сек.

где:

d - диаметр трубы в метрах,

n - коэффициент вязкости жидкости,

r - средняя плотность жидкости,

n/r - абсолютный модуль вязкости.

Что касается до верхнего предела скорости Vmax, то он уже за- висит от шероховатости стенок трубы и для железных труб, применяющихся при системах отопления, Биль дает следующее выражение для определения Vmax

Vmax= 11,2 / d x n/r метр. в. сек.

Значение коэффициента вязкости и модуля вязкости воды при температурах от 0° до 100° С. даны в следующей таблице:

|

t |

n |

n/r |

t |

n |

n/r |

t |

n |

n/r |

|

0 |

0,01775 |

0,01775 |

і 40 |

0,00655 |

0,0066 |

80 |

0,00357 |

0,00367 |

|

10 |

0,0131 |

0,0131 |

50 |

0,00551 |

0,00558 |

90 |

0,00317 |

0,003284 |

|

20 |

0,0101 |

0,0101 |

60 |

0,00470 |

0,00477 |

100 |

0,00284 |

0,002964 |

|

30 |

0,00805 |

0,0081 |

70 |

0,00407 |

0,00416 |

- |

- |

- |

Определяя по уравнению величину скоростей для диаметров труб, применяемых при водяной системе, получим для наименьшего диаметра d - 0,0155 м.:

Vmin =0,051 м. в сек.

Vmax =0,351 м. в. сек.

а для наибольшего диаметра d = 0,192 м.:

Vmin =0,004 м. в сек.

Vmax =0,10 м. в. сек.

Так как скорости движения воды при водяной системе низкого давления находятся преимущественно между вышеуказанными верхним и нижним пределами (Vmax и Vmin), то следовательно, при сравнительно гладких железных трубах, мы можем принять, что, при водяной системе, вода движется по трубам без образования вихрей, при каковом движении внутреннее трение частиц воды между собою отсутствует и остается лишь трение воды о стенки трубы; это трение и должен преодолеть имеющийся напор.

Для скоростей, находящихся между Vmin и Vmax Биль дает следующую зависимость между потерею напора от трения р, скоростью V, диаметром d и длиною трубы l:

p=lv2/ 250d x r x k метр. вод. столба = 4lv2/ d x r x k мм. вод. столба,

где d выражены в метрах, а коэффициент k для шероховатостей, соответствующих железным трубам, равен:

k =0,33+ 0,036/d

Что же касается до скоростей ниже Vmin то для них мы имеем по Поазейлю:

p = 0,3262 x lv/d2 x n/r мм. водяного столба.

Выражения дают вторую зависимость между скоростью движения v и диаметром трубы d, что и дает возможность по имеющимся расходам тепла и сопротивлениям определять потребные диаметры труб. Из этих выражений мы видим, что потеря напора от трения при одной и той же скорости может быть различна в зависимости от диаметров труб, поэтому, имея в виду, что при установившемся движении воды имеющийся напор служит лишь для преодоления сопротивлений, мы можем вести расчет труб при различных предположениях, то есть мы можем принять большую потерю напора в магистралях и незначительную в ответвлениях, или наоборот, или же мы можем принять, что имеющийся напор расходуется на преодоление сопротивлений равномерно по всей длине труб; в первом случае магистрали будут иметь меньшие диаметры и, следовательно, стоимость их будет меньше, но ответвления будут стоить несколько дороже, во второй случае - наоборот; ниже принят третий более простой способ расчета, при котором имеющийся напор расходуется равномерно по всей длине труб, то есть во всякой точке сети труб имеет место равенство:

ah/l=p/l

Так как было бы затруднительно пользоваться каждый раз вышеуказанными формулами и делать по ним довольно сложные расчеты, то для облегчения последних на основании тех же формул, составлены таблицы №№ 15 и 16, дающие при диаметрах труб от 0,0155 м. до 0,192 м. зависимость между расходом тепла и потерею напора от трения на 1 пог. метр трубы. При составлении этих таблиц принято:

Т0 - t0 = 90° - 60° = 30° С.

r" = 0,96534.

r' = 0,98324,

В первом вертикальном ряду таблиц №№ 15 и 16 помещены потери напора, вызываемые трением воды о стенки 1 пог. метра трубы (р=0,01 до 30,0 мм. вод. столба); в двух первых горизонтальных рядах - диаметры труб номинальные и действительные, а на пересечениях рядов - соответственные расходы тепла; таблицы эти дают возможность легко подбирать потребные диаметры труб по расходу тепла водою, протекающею по трубе, ,и по имеющемуся напору, разделенному на длину труб, входящих в данное кольцо циркуляции.

Следует однако иметь в виду, что при определении величины свободного, имеющегося в распоряжении, напора необходимо принять еще во внимание потерю его при прохождении воды через составные нагревательные приборы и котел, происходящую вследствие сопротивлений при прохождении воды через нипеля, соединяющие отдельные элементы приборов; потеря эта зависит от числа и величины элементов в данном приборе, от диаметра присоединительных нипелей и от способа включения прибора в трубопровод; для определения величины вышеуказанной потери напора, включая вход воды в прибор, Рекнагель дает следующие формулы:

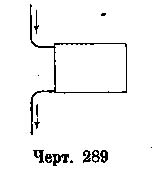

при одностороннем включении прибора (черт. 289):

pe=9,6(3n3-3n2+2n) v12 мм. вод. столба

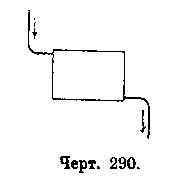

при разностороннем включении прибора (черт. 290): pw=3,2(2n3 -3n2+n) v12 мм. вод. столба,

где v1= W1/ ( T0 -t0)900000d12п метр. в сек.

Значение букв, входящих в эти формулы, следующее: ре и рw - потери напора при прохождении воды через нагревательный прибор или котел в мм. водяного столба, n - число элементов в приборе или в котле,

v1 - скорость прохождения воды через соединительный нипель в метрах,

W1 - количество тепла, выделяемое одним элементом прибора или котла,

Т0 - t0 разность температур воды, притекающей в прибор и выходящей из него, d1 - диаметр верхнего и нижнего присоединительных нипелей в метрах.

Определенная по формуле потеря напора должна быть, до подбора диаметров труб по таблицам, вычтена из имеющегося напора аh.

Диаметры труб, рассчитанные по таблицам 15 и 16, не будут однако вполне точны, так как при определении их приняты во внимание лишь сопротивления от трения и от прохождения воды через нагревательные приборы и котел, местные же сопротивления не приняты во внимание; тем не менее этим расчетов можно ограничиться, если расчет производится лишь с целью предварительного составления сметы на устройство отопления; если же расчет ведется для исполнения системы отопления, то определенные по вышеуказанному диаметры должны быть еще проверены на добавочное преодоление местных сопротивлений.

рис. 289

рис.290

Величина местных сопротивлений определенная на основании опытов Ритчеля и других исследователей, указана в таблице № 17.

Для упрощения расчета труб возможно каждую величину вышеуказанных местных сопротивлений преобразовать, выразив ее в виде трубы такой длины, при которой сопротивление от трения будет равно данному местному сопротивлению; действительно из уравнения , мы имеем, что потеря напора от местного сопротивления r =1,0 будет v2/2g x r x 1000 мм. водяного столба; для скоростей же ниже верхнего предела будем иметь соответственную потерю напора от трения по уравнению:

p =lv2 /250d x r x k x 1000 мм. вод. столба.

Приравнивая эти выражения между собою, получим:

v2/2g x r x 1000 = lv2 /2g x r x k x 1000,

откуда:

l = 250d / 2gk метр.

где l будет длина трубки соответственного диаметра, эквивалентная местному сопротивлению r = 1, то есть такая длина трубы, при которой сопротивление от трения израсходует тот же напор, какой требуется для преодоления местных сопротивлений при коэффициенте их = 1.

Вычисленные на основании этого длины труб разных диаметров, эквивалентные местным сопротивлениям, равным единице, помещены в последнем горизонтальном ряду таблиц №№ 15 и 16. Пользуясь этими таблицами, необходимо следовательно для каждого участка труб определенного предварительно диаметра подобрать длину трубы, эквивалентную сумме местных сопротивлений на этом участке, и добавить ее к действительной длине участка; тогда, разделяя имеющуюся на этом участке часть действительного напора на такую суммарную длину труб, получим действительную потерю напора на 1 пог. метре трубы, по которой и должен быть окончательно определен диаметр трубы по тем же таблицам №№ 15 и 16. Таблицы эти составлены для труб русских заводов, выделывающих трубы иных диаметров, нежели заводы германские и французские.

В заключение следует заметить, что таблицы 15 и 16 составлены для разности температур воды в приточной и обратной трубах Т0 - t0 = 30° С., но ими же можно пользоваться и при всякой другой разности температур воды на основании следующих соображений: из уравнения видно, что потеря напора р пропорциональна квадрату скорости, а из уравнения явствует, что скорость обратно пропорциональна разности температур; следовательно, если при разности температур Т0 - t0 потеря напора для какого либо количества тепла W будет р, то при разности температур Т0' - t0

и при том же W будем иметь: р = р1 x (T0 - t0) где p1 - потеря напора при разности Т0' - t0

Эта простая зависимость и дает возможность пользоваться цифрами таблиц 15 и 16 при всякой разности температур, соответственно изменяя при расчете лишь имеющийся в системе свободный напор, то есть умножая его на ((T0 -t0) /30)2.

| (Нет голосов) |

Печник (Москва)