Печник (Москва)

Калориферы большой теплоемкости распространены преимущественно в России, где суровый климат заставляет заботиться, в особенности для отопления жилых помещений, о приборах с продолжительным и равномерным выделением тепла при сравнительно не большой продолжительности топки; этим условиям, как указано было ранее, отвечают приборы большой теплоемкости.

Калориферы большой теплоемкости устраиваются из кирпича, при чем некоторые части их полезно складывать в железных футлярах; дымообороты их, в зависимости от размеров камеры, могут быть вертикальные или горизонтальные, но преимущество следует отдать первым, так как при них сопротивление движению дыма меньше, а потому тяга постояннее. Ниже указаны более характерные типы калориферов большой теплоемкости.

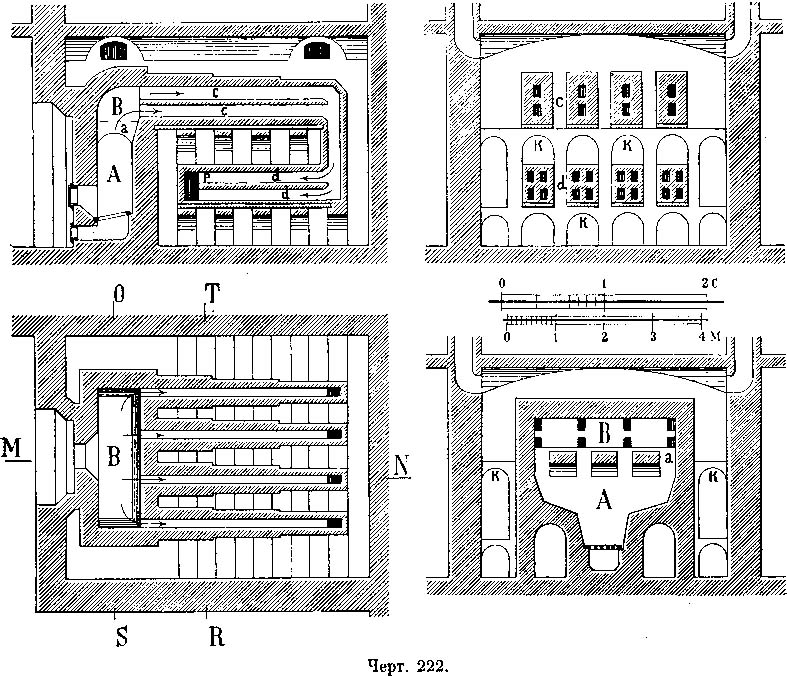

Тип кирпичного калорифера без применения железных футляров показан на черт. 222; калорифер этот разработан Войницким. Топливник его А имеет несколько наклонную к передней стенке топочную решетку и сверху перекрывается рядом арочек а с прозорами между ними, способствующих лучшему перемешиванию продуктов горения с воздухом, что необходимо для большей полноты горения; из топливника продукты горения попадают через прозоры между арочками в камеру В, откуда переходят в ряд двойных горизонтальных дымооборотов с, с, затем переходят в ряд четверных горизонтальных дымооборотов d,d, а отсюда сборным боровом p удаляются в дымовую трубу; для поддержания горизонтальных дымооборотов служит ряд кирпичных арочек к, к, перекрытых сверху лещадными плитами, на которых и основываются эти дымообороты; толщина стенок дымооборотов делается не одинаковою: в начале она больше, а затем постепенно уменьшается по мере удаления от топливника, соответственно постепенному понижению температуры продуктов горения, что следует признать вполне рациональным, так как при этом получается одинаковая прогреваемость наружных поверхностей нагрева во всех частях калорифера. Калорифер этот, обладая громадной теплоемкостью, дает достаточно удовлетворительные результаты и коэффициент полезного действия его доходит до 0,7; но, в то же время, он имеет следующие недостатки: а) горизонтальные дымообороты, затрудняя движение продуктов горения, могут способствовать ослаблению тяги; б) стенки дымооборотов, в виду опасности проникания дыма в камеру, не могут быть сделаны тоньше как в 1/2 кирпича, а при такой толщине передача тепла от продуктов горения к воздуху в камере происходит не достаточно энергично и для достаточного выделения тепла требуется значительно увеличивать поверхность нагрева; в) ряды арочек к, к, необходимых для поддержания дымооборотов, загораживают свободный проход по камере и затрудняют ремонт дымооборотов и очистку камеры от пыли.

рис.222

Недостатки эти постепенно устранены при дальнейшей разработке калориферов большой теплоемкости. Наиболее существенный недостаток состоит в излишней толщине стенок дымооборотов; дальнейшее уменьшение этой толщины достигается применением для устройства дымооборотов железных футляров, выложенных внутри кирпичом на ребро или же тонким клинкером; железные футляры, устроенные достаточно плотно, увеличивая прочность дымооборотов, в то же время не дают возможности проникания продуктов горения в камеру калорифера даже при случайном выпадении глины из стыков кирпичной обделки их.

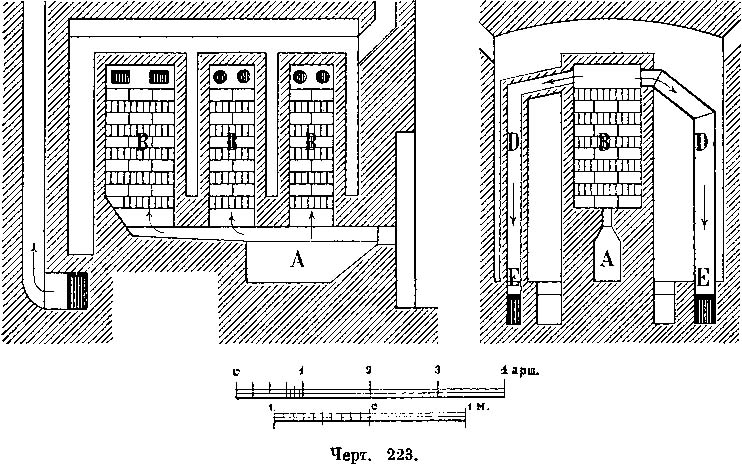

рис. 223

На черт. 223 показан один из первоначальных типов калориферов, в которых применены железные футляры для дымооборотов, калорифер этот разработан Свиязевым. Здесь А - топливник Свиязева со сплошным подом, над которым расположены три подъемных колодца В, В; для увеличения теплоемкости прибора подъемные колодцы заполнены кирпичной насадкой; продукты горения из каждого подъемного колодца попадают в 4 вертикальных опускных колодца D, D, расположенных с обеих сторон подъемного и затем двумя горизонтальными боровами Е, Е, отводятся в дымовую трубу; толщина стенок подъемных колодцев делалась Свиязевым в 1 или 1/2 кирпича, опускные же устраивались в железных футлярах, обделанных внутри гончарными трубами, или же кирпичом на ребро; здесь, следовательно, получалось постепенное утонение толщины стенок, соответственно понижению температуры продуктов горения и, при достаточно тонких стенках последних дымооборотов, прогреваемость всех наружных поверхностей могла быть достаточно равномерною.

рис. 224

Калориферы Свиязева в настоящее время не применяются в виду присущих им недостатков; главным недостатком является нерациональный топливник с глухим подом, не дающий возможности достигнуть полноты горения, что понижает коэффициент полезного действия этих калориферов; кроме того устройство нескольких подъемных колодцев, как уже было указано ранее, способствует неодинаковой прогреваемости отдельных дымооборотов, зависящей иногда от случайных причин; уничтожение этого недостатка может быть достигнуто постановкой регуляторных задвижек в каждом дымообороте, но это уже усложняет устройство и уход за калорифером и увеличивает стоимость его.

Наиболее распространены в настоящее время калориферы, разработанные профессором Лукашевичем; характерною особенностью их является устройство одного подъемного колодца, из которого продукты горения поступают сразу в ряд опускных колодцев; топливник устраивается с наклонными переднею и заднею стенками по типу, разработанному Лукашевичем и давшему прекрасные результаты в отношении полноты горения, но, конечно, к этим же калориферам могут быть применены и другие типы топливников.

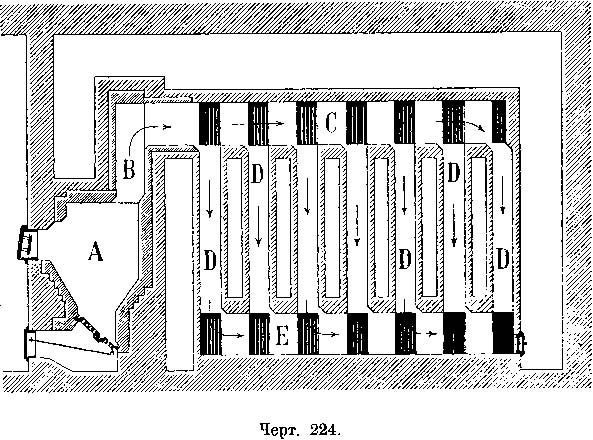

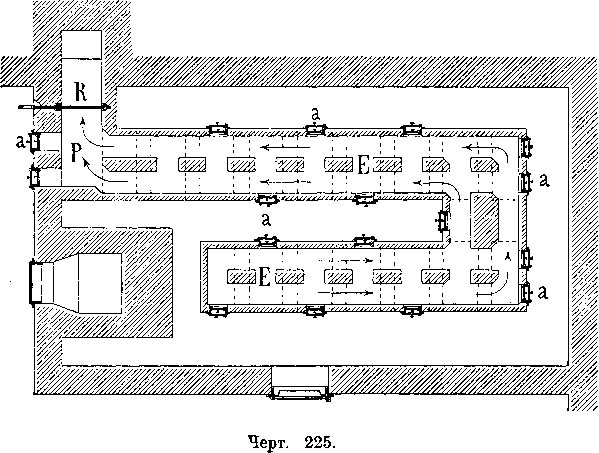

рис. 225

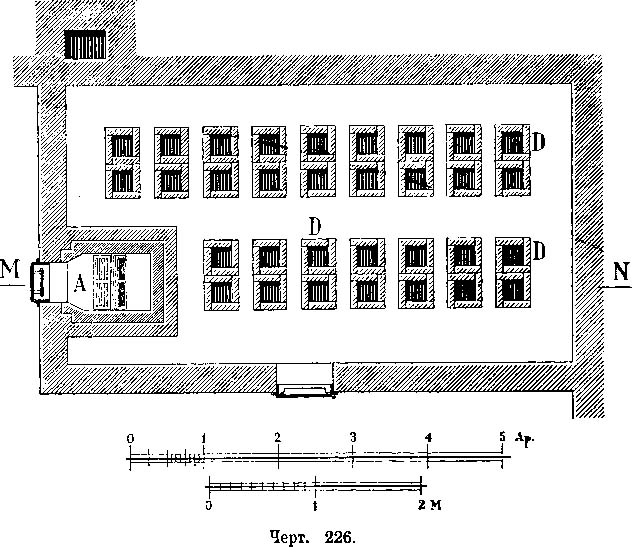

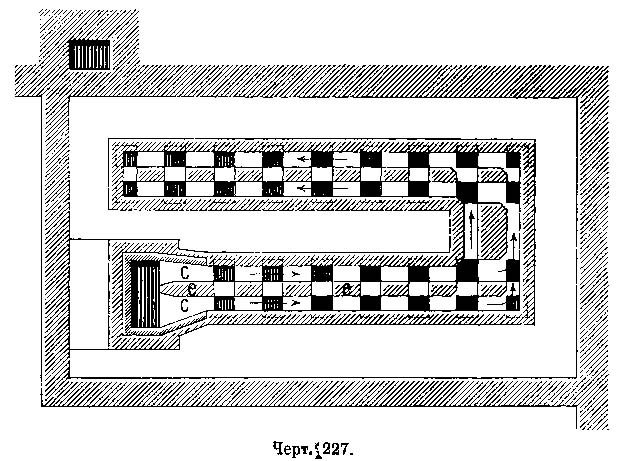

На черт. 224 - 227 показан калорифер Лукашевича с вертикальными колодцами, предназначенный для топки дровами; здесь А топлвник, В - подъемный колодезь, из которого продукты горения поступают в горизонтальный разводитель С; отсюда они опускаются сразу во все опускные колодцы 0 до собирателя Е, из которого уже боровом Р отводятся в дымовую трубу. Дверцы а, а служат для прочистки собирателя и борова Р от сажи; для регулирования тяги и полного закрывания дымовой трубы служит задвижка В.

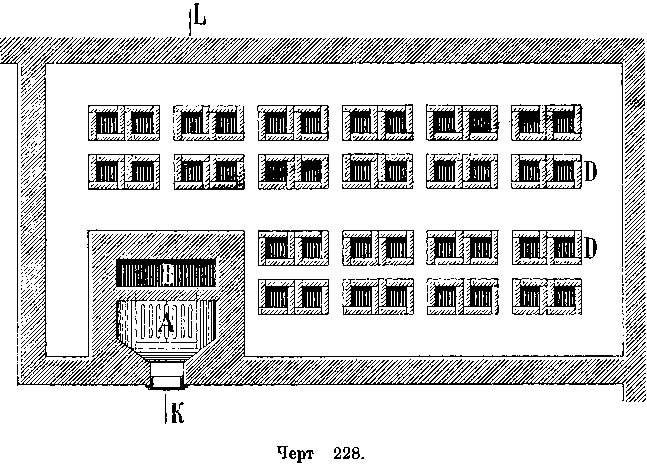

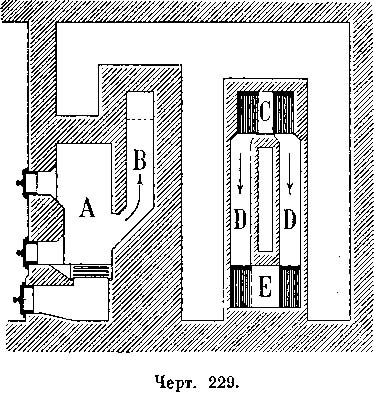

На черт. 228 и 229 показан такой же калорифер Лукашевича, предназначенный для топки каменным углем; значение букв здесь то же, что и у ранее описанного.

Разводитель, опускные колодцы и собиратель этих калофиреров устраиваются в футлярах из листового железа; толщина стенок топливника делается от 1.1/2 до 1 кирпича, стенки подъемного колодца имеют толщину от 1 до 3/4 кирпича, стенки разводителя устраиваются в 1/2 кирпича, а опускные колодцы и собиратель имеют стенки толщиною в 1/4 кирпича, что и способствует равномерному согреванию всех поверхностей калорифера; этому же способствует применение одного подъемного колодца и ряда опускных.

рис. 228

Калориферы Лукашевича дали на практике вполне удовлетворительные результаты; коэффициент полезного действия их можно принять равным 0,70 до 0,80.

В тех случаях, когда высота камеры не дозволяет устраивать вертикальные колодцы, - последние делаются горизонтальными, при чем и в этом случае полезно делать их в железных футлярах.

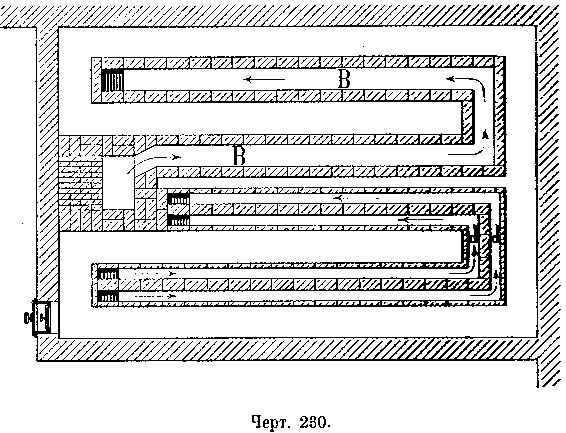

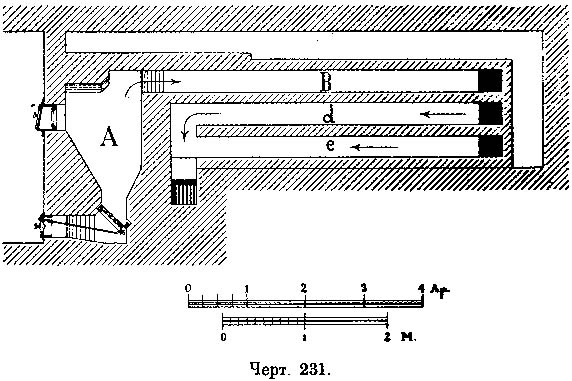

На черт. 230 - 232 показан подобный калорифер с горизонтальными дымооборотами; здесь продукты горения из топливника А поступают, как показано на чертеже стрелками, в два горизонтальных дымооборота В, опустившись вниз в конце их поворачивают обратно, проходя по s дымооборотам d и е, из которых боровой отводятся в дымовую трубу; применение железных футляров дает в этом случае возможность устроить постепенное утонение стенок, делая стенки верхних дымооборотов в 1/2 кирпича, а нижних в 1/4 кирпича, но конечно, тяга в этих калориферах находится в менее благоприятных условиях, чем при вертикальных дымооборотах.

рис. 231

Ниже помещено описание устройства отдельных частей калориферов, преимущественно системы Лукашевича, как более рациональных и более распространенных, а также описание устройства остальных частей воздушной системы отопления - камеры, каналов, приборов и проч.

| (Нет голосов) |

Печник (Москва)